「最近、うちの子なんだか元気がないな…」「遊びに集中できていないみたい…」と、子どもの様子を見ていて不安を感じている方は多いのではないでしょうか。もしかしたら、その原因は鉄分不足かもしれません。

実は、成長期の幼児にとって鉄分は、身体だけでなく、脳や心の成長にも欠かせない栄養素です。なぜなら、鉄分は、全身に酸素を運ぶヘモグロビンの材料となるだけでなく、脳の発達や神経伝達物質の合成にも不可欠だからです。

しかし、幼児の鉄分不足は気づかれにくく、見過ごされがちです。だからこそ、日々の食事から対策を始めることが大切です。

子どもの鉄分不足、食事だけで補うのはなぜ難しい?

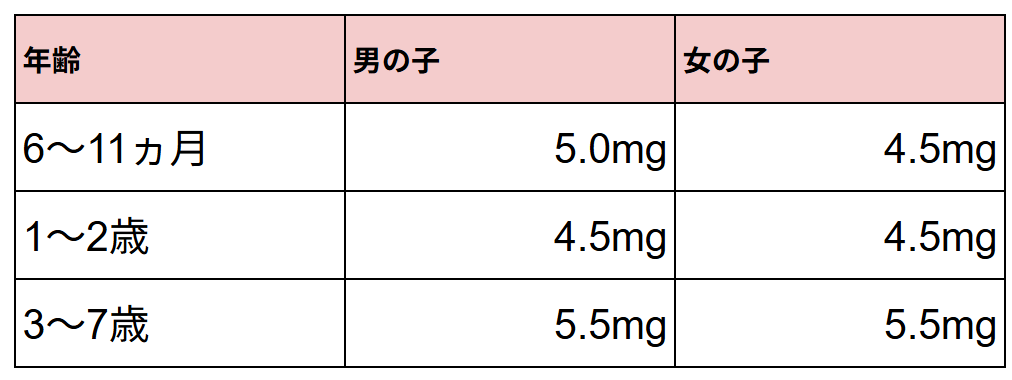

子どもに必要な鉄分を、毎日の食事だけで摂るのが難しいということをご存知ですか?「 厚生労働省|日本人の食事摂取基準(2020 年版)」によると、1〜2歳の推奨量は4.5mg、3〜7歳は5.5mgとされています。しかし、食が細かったり、好き嫌いが多かったりする子どもに、これだけの量を毎日食べさせるのはなかなか大変です。

♦年齢別の必要な鉄分量

参考:厚生労働省|日本人の食事摂取基準(2020 年版)を基に筆者が作成

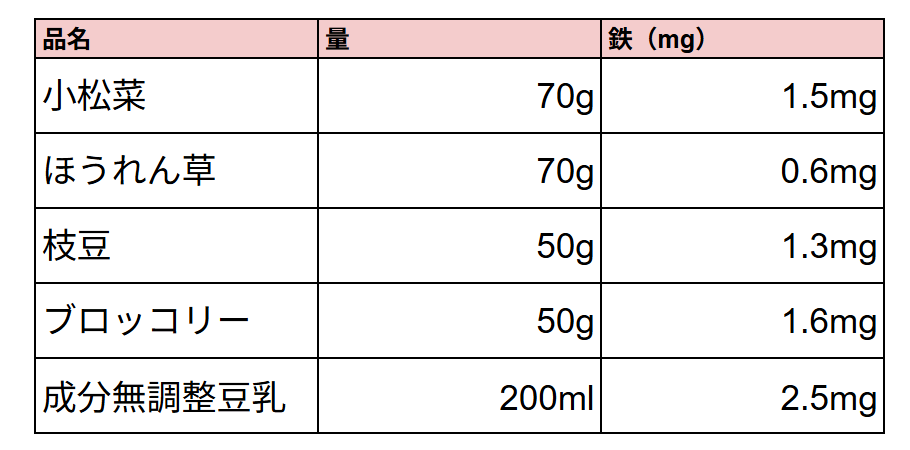

たとえば、鉄分を多く含む食材として知られるほうれん草は、おひたしにすると約50gで0.5mg程度の鉄分しか含まれません。さらに、鉄分の吸収を妨げるタンニンを含む飲み物も多いため、食事からだけでは十分に補えない可能性があります。

♦食品毎の鉄分目安量

参考:文部科学省|食品成分データベースを基に筆者が作成

上記の表を見ても、食事だけで必要な鉄分の量を接種するのが難しいという事が明らかです。

だからこそ、日々の食事と合わせて、栄養を効率的に補給できる工夫が欠かせません。

鉄分不足は「元気がない」だけじゃない!子どもの成長に及ぼす3つの悪影響

子どもの鉄分不足は、単に貧血になるだけでなく、学力や運動能力、心の健康にまで悪影響を及ぼします。 鉄分が不足すると、酸素を運ぶヘモグロビンが十分に作られず、身体の細胞に酸素が届きにくくなるためです。とくに、脳や筋肉といった多くの酸素を必要とする組織に深刻な影響を与えます。

たとえば、以下のような症状が見られる場合は、鉄分不足のサインかもしれません。

悪影響1. 集中力や記憶力の低下

「遊びに集中できない」「新しいおもちゃに興味を示さない」といった変化は、脳への酸素供給不足が原因かもしれません。鉄分は、全身に酸素を運ぶヘモグロビンの材料となるため、不足すると脳へ十分な酸素が届かなくなり、認知機能に影響を及ぼします。

脳は幼児の成長にとって非常に重要な器官であり、鉄分不足は遊びや学びへの意欲低下に直結する可能性があります。日々の生活で、子どもの集中力が持続しないと感じた場合は、鉄分不足を疑ってみるのも一つの手です。

悪影響2. イライラしやすさ、落ち着きのなさ

鉄分は、感情をコントロールする神経伝達物質の合成にも深く関わっています。鉄分が不足すると、これらの神経伝達物質(セロトニン、ドーパミンなど)が十分に作られなくなり、感情が不安定になる場合があります。

鉄分欠乏性貧血の症状として、心臓の動悸や息切れ、めまいといった身体的な不調だけでなく、精神的な不安定さも挙げられます。とくに、成長期の子どもは感情の起伏が激しいものですが、些細なことで不機嫌になったり、理由もなくイライラしたりするケースが増えたら、鉄分が不足しているのかもしれません。

なお、イヤイヤ期がひどい子の特徴について知りたい方は、こちらの記事をチェックしてみてください。

悪影響3. 元気がなく、疲れやすい

「すぐに抱っこをせがむ」「ちょっと遊んだだけですぐに昼寝をしてしまう」といった様子も、鉄分不足が関係している可能性があります。筋肉は多くの酸素を必要としますが、鉄分が不足すると、筋肉に酸素を蓄えるミオグロビンが十分に作られず、持久力が低下したり、疲れやすくなったりします。

運動中に鉄分が汗や尿から失われやすいことも、体をたくさん動かす子どもの鉄分不足につながります。せっかく外遊びや運動を楽しんでいても、鉄分が不足していると本来の活発さが発揮できません。

子どもがあまり動きたがらないと感じているなら、食事内容を見直してみましょう。

子どもの鉄分不足を解消する!家庭でできる3つの鉄分摂取のポイント

子どもの鉄分不足を解消するには、毎日の食事で「ヘム鉄」と「非ヘム鉄」をバランスよく摂ることが重要です。 鉄には、肉や魚に含まれる吸収率の高いヘム鉄と、野菜や豆類に含まれる吸収率の低い非ヘム鉄の2種類があります。

この2つの鉄を効率的に摂るためのポイントを3つご紹介します。

ポイント1. 吸収率が高いヘム鉄を積極的に摂る

ヘム鉄は、非ヘム鉄に比べて吸収率が5倍以上高いとされています。ヘム鉄を多く含む食材を、毎日の献立に意識して取り入れましょう。

〈ヘム鉄を多く含む食材の例〉

- 肉類: 豚や鶏のレバー、牛肉の赤身(もも肉など)

- 魚介類: マグロやカツオの赤身、あさり、しじみ

- 卵: 卵黄

とくに、ひき肉や缶詰、水煮などを活用すると、調理も手軽になり、忙しい時でも取り入れやすいです。

ポイント2. 非ヘム鉄は他の食材と一緒に摂る

ほうれん草やひじき、納豆などの非ヘム鉄を多く含む食材は、ビタミンCや動物性タンパク質と一緒に摂ることで吸収率が大幅にアップします。

厚生労働省の資料によると、非ヘム鉄の吸収率は、タンパク質やビタミンCと一緒に摂取することで高まることが分かっています。たとえば、ほうれん草のおひたしにレモン汁をかけたり、小松菜と鶏肉の炒め物にしたりするだけで、より効率的に鉄分を補給できます。

参考:厚生労働省|健康日本21アクション支援システム ~健康づくりサポートネット~

ポイント3. 鉄分を「減らす」飲み物を避ける

鉄分を効率的に吸収するためには、タンニンを含む飲み物を避けることが大切です。 タンニンは鉄分の吸収を阻害する作用があるため、食事中や食後に摂取すると、せっかく摂った鉄分が無駄になってしまう可能性があります。

〈タンニンが含まれる飲料の例〉

- 緑茶

- ウーロン茶

- 紅茶

- コーヒー

お茶を選ぶ際は、タンニンの少ない麦茶や、ルイボスティーなどがおすすめです。食事中は、水やお茶を飲む習慣をつけましょう。

参考:日本調剤|原因はさまざま?食生活を見直して貧血予防!【栄養だより2021年3月号】

子どもの鉄分不足、見逃しがちな3つの症状

子どもの鉄分不足は、一見すると「だるい」「顔色が悪い」といった、風邪と似たような症状で見過ごされがちです。しかし、実は子ども特有のサインが隠されていることもあります。

日々の生活で子どもをよく観察し、早めの対策を心がけましょう。

- 爪の変形

鉄分不足が深刻になると、爪が薄くなり、真ん中がへこんでスプーンのように反り返る「スプーン爪」という症状が見られる場合がある - 食欲不振

鉄分が不足すると消化機能も低下し、食欲不振につながるケースがある - 氷や土を食べる

異食症と呼ばれる症状の一つで、とくに氷を無性に食べたがる「氷食症」は、鉄欠乏性貧血の典型的な症状として知られている

このような症状が見られる場合は、食事の改善だけでなく、一度小児科医に相談してみることをおすすめします。

鉄分 子どもでよくある3つの質問

最後に、子どもの鉄分補給について、多くのママさんが抱えている疑問をQ&A形式で解説します。それぞれについて詳しくみていきましょう。

質問1. 鉄分はサプリメントで補給しても大丈夫ですか?

鉄分は食事から摂るのが基本ですが、食事だけで十分に補えない場合は、サプリメントを利用するのも有効な選択肢です。ただし、サプリメントの過剰摂取は、かえって健康を損なうリスクがあります。

パッケージに記載された用法・用量をしっかりと守り、適切な量を摂取することが大切です。また、他のサプリメントや薬を服用している場合は、医師や薬剤師に相談してください。

質問2. 鉄分を多く含む食材で、子どもが食べやすいものは?

鉄分の含有量が豊富なレバーは苦手なお子さんも多いですが、ほかにも手軽に鉄分が摂れる食材はたくさんあります。たとえば、ひじきの煮物や納豆、鶏肉と小松菜のそぼろ丼、ツナとほうれん草の和え物などは比較的食べやすいと思います。

また、鉄分入りのふりかけや、鉄分が強化されたヨーグルトなどの市販品を上手に活用するのもおすすめです。お子さんが好きな食材と組み合わせたり、細かく刻んで料理に混ぜたりすることで、無理なく鉄分を補給できます。

質問3. 牛乳貧血とはなんですか?

牛乳貧血とは、生後6か月から2歳頃の乳幼児にみられる鉄欠乏性貧血の一つです。この時期に牛乳を大量に摂取すると、鉄分摂取量が不足したり、牛乳に含まれるカルシウムが鉄分の吸収を妨げたりすることで発症します。

過剰な牛乳の摂取は、鉄分不足の原因となるため、離乳食が始まったらバランスの取れた食事を心がけ、牛乳の摂取量を調整するようにしましょう。

鉄分補給で子どもの健やかな成長を後押ししよう!

この記事では、子どもの鉄分不足が引き起こすさまざまな問題と、家庭でできる鉄分摂取のテクニックをご紹介しました。

最後に、今日から実践できる3つのポイントをまとめます。

- 症状を知る

鉄分不足は「元気がない」だけではない。集中力の低下や食欲不振、爪の変形などの見逃しがちなサインにも注意する - ヘム鉄を意識する

肉や魚介類に多く含まれるヘム鉄を、毎日の献立に積極的に取り入れる - 非ヘム鉄は賢く摂取する

ほうれん草やひじきは、ビタミンCや動物性タンパク質と一緒に摂取すれば、吸収率がアップする

食事から鉄分をしっかり補給することで、お子さんの心と身体の成長をグッと後押しできます。 食事だけでは不足が心配な場合は、サプリメントなどを補助的に活用することもおすすめです。毎日の食事に少し工夫を加えて、子どもの健やかな未来を育んでいきましょう。

-45.jpg)

-41-120x68.jpg)

-46-120x68.jpg)